醫生赴美深造 治心律不正

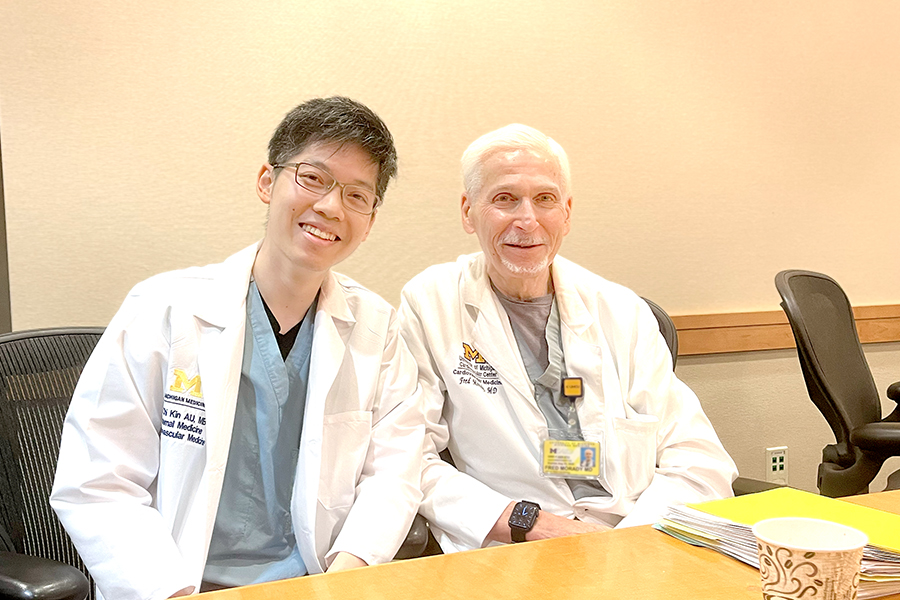

威爾斯親王醫院(威院)內科及藥物治療學系心臟專科醫生區子健去年獲得善長呂榮梓及呂聯樸為醫生到海外培訓而設的捐款,到美國深造心律不正的治療方法。他每天日間參與手術、診症,晚上提供諮詢服務。回港後,他將所學與同事分享,並於病人服務中一一實踐。他以「辛苦但值得」總結為期一年的海外深造,認為有助醫生成長。

威爾斯親王醫院(威院)內科及藥物治療學系心臟專科醫生區子健去年獲得善長呂榮梓及呂聯樸為醫生到海外培訓而設的捐款,到美國深造心律不正的治療方法。他每天日間參與手術、診症,晚上提供諮詢服務。回港後,他將所學與同事分享,並於病人服務中一一實踐。他以「辛苦但值得」總結為期一年的海外深造,認為有助醫生成長。

區醫生去年6月到密歇根大學醫院研究電生理學,即心律不正。當心跳過快或過慢可致心律不正,心律不正有多種類型,以心房纖維性顫動(心房顫動)最常見,患者多為長者。患心房顫動的人,中風的風險較常人高五倍,患心臟衰竭的風險高三倍,故情況不容忽視。

回港共享經驗

密歇根大學醫院是美國首屈一指的電生理學科研中心,每年進行逾3,500宗消融術。消融術是將導管經血管在心跳異常的位置釋出能量,令其不能傳導電流,可治心律不正,該院對電生理學家區醫生來說是理想培訓地。「這間醫院擁有六間專做消融術的手術室,每月手術量幾乎是威院一年的總和。我每天早上六時開始診症,然後與同事互相分享個案,再參與手術至下午五時。晚上則要值班,為處理心律不正問題的醫生提供意見。」區醫生表示密集式日程令人加速成長,其間還可向心臟科權威學習,上了寶貴的一課。

他說,相比起藥物治療,消融術能更長遠保持心臟的功能。在美國,病人多選擇做消融術。回港後,他將在美國學到的知識和經驗與心臟科醫生分享,鼓勵他們為合適的病人進行消融術。

捐款減輕經濟負擔

區醫生此行除了學習新型消融術及起搏器手術外,還有當地醫院為病人安排的術前準備、術後跟進、日間服務及遙距監察技術等,他期望日後可用在本港病人服務上,減少病人住院時間。「醫院管理局每名心臟科醫生都需要到外地接受一年培訓,我比較幸運得到善長捐款,大大減輕經濟負擔,心無旁鶩專心深造。始終美國生活水平高,每月屋租已所費不菲。」區醫生說,到外地深造獲益良多,將新技術新思維帶回香港,期望令本港的消融術更貼近國際水平。