嘉薰醫生 寫「活」死亡

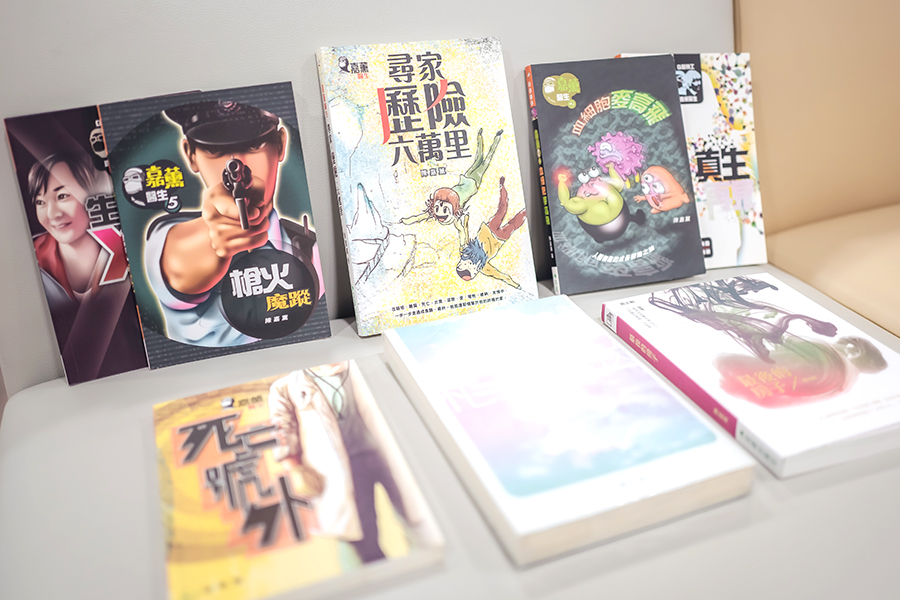

顯微鏡下,瑪麗醫院病理部顧問醫生陳雙煒冷靜手執解剖刀、沉著分析細胞和組織樣本;脫下白袍、拿起筆桿,他是創作了20本作品、曾獲青年文學獎、金書獎和出版雙年獎等大小獎項的嘉薰醫生。其偵探歷奇小說曲折懸疑,揉合醫學知識,深受青少年歡迎。近年他的創作轉型,為冰冷的殮房寫出溫度,用文字為無言逝者留下關愛。

顯微鏡下,瑪麗醫院病理部顧問醫生陳雙煒冷靜手執解剖刀、沉著分析細胞和組織樣本;脫下白袍、拿起筆桿,他是創作了20本作品、曾獲青年文學獎、金書獎和出版雙年獎等大小獎項的嘉薰醫生。其偵探歷奇小說曲折懸疑,揉合醫學知識,深受青少年歡迎。近年他的創作轉型,為冰冷的殮房寫出溫度,用文字為無言逝者留下關愛。

陳醫生自小熱愛寫作,校園時代開始參加徵文比賽、投稿到報章雜誌,後來獲出版社邀請創作短篇故事,這位畢業不久的醫生以「陳嘉薰」為筆名,從醫院的所見所聞創造一個個經典角色:病理科嘉薰醫生堅持公義、以專業醫學破解棘手懸案;血細胞麥高飛想擺脫「人體清道夫」的命運,與其他細胞展開尋找自我的旅程。陳醫生忘情筆耕時甚至寫到指頭流血,「早年還未學懂電腦打字,如太多錯漏便要在新的原稿紙上『罰抄』一次。由於日間忙於應付工作和專科試,我經常半夜起床寫作,天光便上班,一直堅持了下來。」

陳醫生自小熱愛寫作,校園時代開始參加徵文比賽、投稿到報章雜誌,後來獲出版社邀請創作短篇故事,這位畢業不久的醫生以「陳嘉薰」為筆名,從醫院的所見所聞創造一個個經典角色:病理科嘉薰醫生堅持公義、以專業醫學破解棘手懸案;血細胞麥高飛想擺脫「人體清道夫」的命運,與其他細胞展開尋找自我的旅程。陳醫生忘情筆耕時甚至寫到指頭流血,「早年還未學懂電腦打字,如太多錯漏便要在新的原稿紙上『罰抄』一次。由於日間忙於應付工作和專科試,我經常半夜起床寫作,天光便上班,一直堅持了下來。」

風格轉型 記錄殮房故事

「嘉薰醫生」系列由短篇故事蛻變到長篇小說,從科普醫療知識、懸疑故事到刻劃人性矛盾、醫療系統內的權力掙扎,讓嘉薰醫生屢次獲「中學生好書龍虎榜」、「十本好讀」等獎項。直至近年,他的作品收起天馬行空的風格,發表《最後的房子》、《相送》等社會議題作品,記錄殮房的人和事,探討醫療服務,當中轉捩點源自他接手管理醫院殮房。 實習期間陳醫生曾認為當宣判病人死亡後,病人便離開醫療體系,與醫生的關係也告一段落。當成為病理科醫生後,在殮房約見家屬和處理遺體,他體會到逝者和家屬仍需要照顧,社會也有期望,不可以得過且過:「想處理好遺體,要用喪親者的角度,視遺體為『病人』,這樣才會更貼心照料,尊重逝者,體恤喪親者的傷痛和需要。」

實習期間陳醫生曾認為當宣判病人死亡後,病人便離開醫療體系,與醫生的關係也告一段落。當成為病理科醫生後,在殮房約見家屬和處理遺體,他體會到逝者和家屬仍需要照顧,社會也有期望,不可以得過且過:「想處理好遺體,要用喪親者的角度,視遺體為『病人』,這樣才會更貼心照料,尊重逝者,體恤喪親者的傷痛和需要。」

因此,他和殮房團隊,積極改善殮房環境,加強遺體和喪親者的照顧,又把殮房易名為「惜別間」,以帶出殮房重要的角色──讓喪親者好好道別。

「嘉薰醫生」偵探故事曾陪伴一代青少年成長,儘管現在嘉薰醫生甚少寫偵探歷奇小說,但會繼續執筆,寫自己關心的社會議題,「寫我在乎的人和事,因為感動到自己的,才能感動讀者。」

訪問短片

訪問短片