首個家庭兩度為親人捐眼角膜

「機器壞了可以換零件,但人的器官壞了就不會有額外零件替換,只有透過器官移植,得以延續生命。」兩度為親人捐出眼角膜的蔡錫基(SK),解釋參與器官捐贈的原因。

「機器壞了可以換零件,但人的器官壞了就不會有額外零件替換,只有透過器官移植,得以延續生命。」兩度為親人捐出眼角膜的蔡錫基(SK),解釋參與器官捐贈的原因。

約20年前,SK的姑媽因年紀老邁在醫院離世,因膝下無子,與她關係親厚的SK成了在醫院陪伴姑媽走最後一程的親人。現為眼庫經理的王雪文(Catherine),當時以眼角膜聯絡主任身分與SK聯繫,商量捐贈事宜。憶述往事,Catherine笑指對首次接觸SK印象模糊,SK卻歷歷在目,指當時心情低落,不知如何面對親人離世,幸有Catherine安慰和鼓勵,才可冷靜與家人商量器官捐贈。「當時曾猶豫不決,因姑媽生前沒有提及捐贈器官。」因姑媽是佛教徒,家人相信她離開後可遺愛人間,故為她捐出眼角膜。

與眼角膜聯絡主任推廣器官捐贈

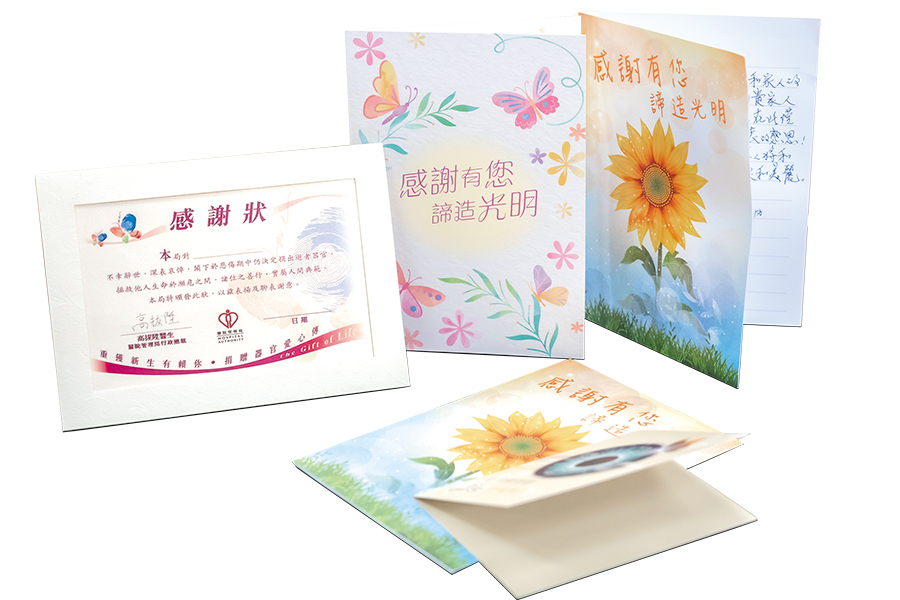

事隔12年,SK的哥哥因急性心臟病離世,面對親人突然離去,家人情緒陷入混亂。SK忽然憶起哥哥生前曾提及撒手人寰時,願捐出所有器官,故他主動聯絡醫院安排。恰巧當日Catherine 當值,當她準備解釋捐贈眼角膜程序時,SK向她表示是第二次捐贈,已了解有關程序。二人重遇,自此更成為推廣器官捐贈的好拍檔。SK是香港首個家庭兩度為親屬捐出眼角膜,Catherine表示,SK的捐贈不僅讓病人重見光明,更是對聯絡主任工作的肯定,並指捐贈者及其家屬是捐贈事業的核心。「他們是愛的源頭,沒有他們的捐贈,任何器官移植都不能進行!」她感謝所有器官及組織捐贈家庭,希望有更多人加入,以愛創造更多新生命。

疫情致角膜移植輪候時間倍升

香港眼科醫院顧問醫生暨眼庫醫學總監周穎思醫生指,眼角膜捐贈在過去幾年穩定上升,惟受疫情影響,適合捐贈人士減少,現時輪候眼角膜移植的病人平均等候兩年,較疫情前上升一倍。輪候的病人要承受視力問題和眼部不適外,不少病人還會因視力問題受傷或受歧視,身心大受打擊。周醫生解釋:「小手術及眼藥水雖可紓緩部分病人的情況,但都不能代替眼角膜移植,為較嚴重病人恢復視力。」 訪問短片

訪問短片