受疫情衝擊 心臟移植減少

每一個器官移植個案的成功也來之不易。葛量洪醫院心臟內科部門主管范瑜茵醫生(上圖)自1994年已參與心臟移植服務,形容心臟移植個案有限,發展常受質疑,多年前心臟移植被指是「一潭死水」,惟其後由新科技、新藥物扭轉局面。疫情下,捐贈數字持續下跌令人擔憂,范醫生期望能提高外界關注器官捐贈。

每一個器官移植個案的成功也來之不易。葛量洪醫院心臟內科部門主管范瑜茵醫生(上圖)自1994年已參與心臟移植服務,形容心臟移植個案有限,發展常受質疑,多年前心臟移植被指是「一潭死水」,惟其後由新科技、新藥物扭轉局面。疫情下,捐贈數字持續下跌令人擔憂,范醫生期望能提高外界關注器官捐贈。

范瑜茵醫生分享,本港於1992 年完成首宗心臟移植,此後10 年每年大約有六至八宗移植個案,「心臟移植初時給人感覺是『冷門』服務,因為可遇不可求」,因此團隊多年來積極研究如何增加適合捐贈的心臟,包括在可行情況下擴闊邊緣捐贈者條件,例如乙型肝炎帶菌者也可捐贈器官。之後10年,心臟移植個案上升至大約每年10至12宗。

新科技令移植個案反彈

直至10 多年前團隊引入俗稱「人工心」的左心室輔助器等新科技,為末期心衰竭病人爭取到更多時間等候換心機會,「有病人植入人工心後最長等了九年」,令每年移植個案增至雙位數;而三年前,團隊更引進器官護養系統,讓邊緣心臟也可供移植。不過,器官移植服務正面對疫情帶來的新挑戰,例如移植病人免疫力低,要小心處理受感染後的情況,部分病人甚至不敢外出,「我們會每日跟進『心友』的查詢,盡量釋除他們的疑慮。」

過去兩年,每年平均有10 宗心臟移植個案,范醫生說與近年整體願意捐贈的家屬減少有關,認為是時候加強宣傳,期望醫護同事亦響應器官捐贈,「器官捐贈可以拯救生命,適合捐贈器官的垂危病人分佈在不同醫院或部門,若同事更了解器官捐贈,相信對成功捐贈大有幫助。」

養心機助移植 「邊緣心臟」

器官護養系統俗稱養心機,可把從前不適用於移植的「邊緣心臟」藉儀器維持其心臟功能,增加器官移植機會,瑪麗醫院於2020年引入該儀器,目前有三宗成功移植案例。以往從捐贈者遺體取出屍心後便會放入冷凍袋保存,惟部分「邊緣心臟」血液循環不足,冷藏後不適合移植;引入養心機後,可輸注捐贈者血液及所需藥物以護養「邊緣心臟」,同時監測心跳、血壓等。外國甚至有心臟停頓死亡個案,用養心機維持心臟功能,最後心臟得以移植。該儀器同樣適用於肺和肝移植,但因為是即用即棄,暫難以大幅增加移植數字。

器官護養系統俗稱養心機,可把從前不適用於移植的「邊緣心臟」藉儀器維持其心臟功能,增加器官移植機會,瑪麗醫院於2020年引入該儀器,目前有三宗成功移植案例。以往從捐贈者遺體取出屍心後便會放入冷凍袋保存,惟部分「邊緣心臟」血液循環不足,冷藏後不適合移植;引入養心機後,可輸注捐贈者血液及所需藥物以護養「邊緣心臟」,同時監測心跳、血壓等。外國甚至有心臟停頓死亡個案,用養心機維持心臟功能,最後心臟得以移植。該儀器同樣適用於肺和肝移植,但因為是即用即棄,暫難以大幅增加移植數字。

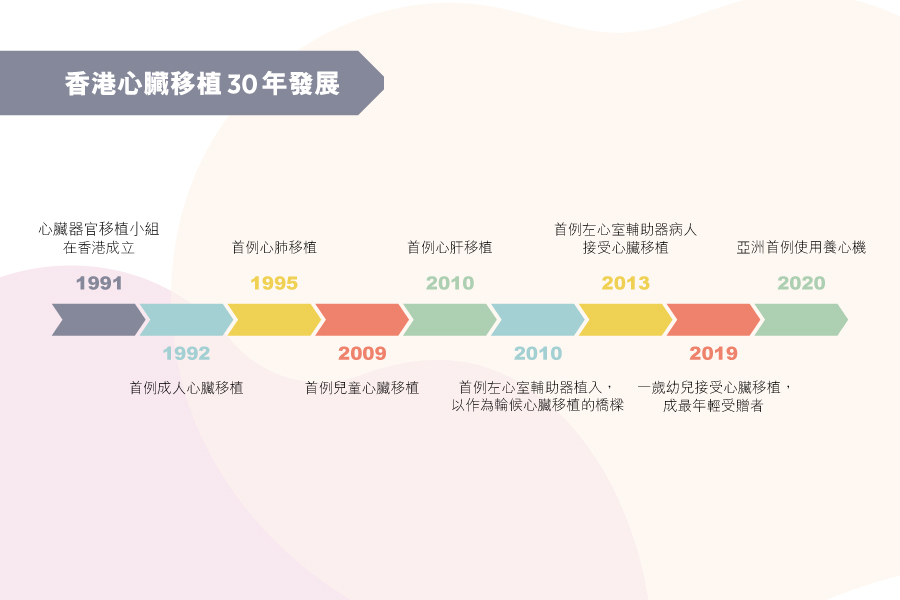

香港心臟移植30年發展