滿途波折 曙光終現

「我們在過程中遇到的壓力或波折,與病人過去所承受的病痛相比只是九牛一毛,現在病人看上去臉色變好、心情開朗,手術真的很值得。」瑪嘉烈醫院腎科顧問護師李淑恒一直與兩個家庭緊密溝通,協調安排各項檢查,術後也持續跟進病人康復進度。

對於大部分末期腎衰竭患者來說,腎臟移植是最理想的治療方式。現時全港約有2,000人輪候屍腎移植,成功換腎者平均等候時間為六年。輪候期間,病人可以接受俗稱「洗腎」的腎臟替代治療。每年分別約有1,700多名病人及4,000多名病人於公立醫院接受血液透析(洗血)及腹膜透析(洗肚)服務。

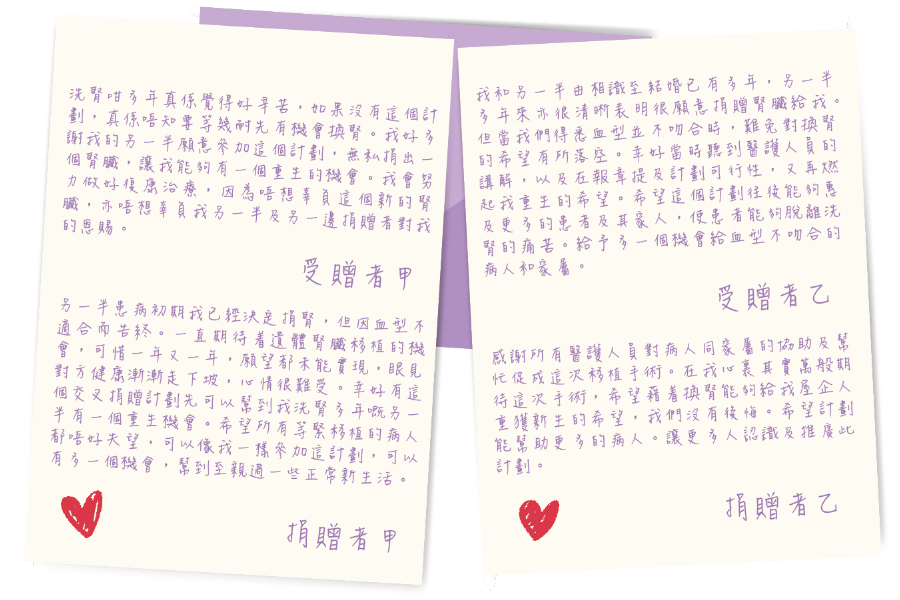

李姑娘提到,今次兩位病人已洗肚六至七年,並於近年轉為洗血,因而日常生活受到較大限制,其中一人曾成功配對屍腎移植,卻因當時腹膜發炎錯失移植機會,足見康復路上艱苦難行,兩個家庭其後主動加入腎臟配對計劃。經歷多次配對,才等到這次機會。「過程中難免失望,但他們沒有放棄,看到他們這麼堅强,我也很佩服。」

對於大部分末期腎衰竭患者來說,腎臟移植是最理想的治療方式。現時全港約有2,000人輪候屍腎移植,成功換腎者平均等候時間為六年。輪候期間,病人可以接受俗稱「洗腎」的腎臟替代治療。每年分別約有1,700多名病人及4,000多名病人於公立醫院接受血液透析(洗血)及腹膜透析(洗肚)服務。

李姑娘提到,今次兩位病人已洗肚六至七年,並於近年轉為洗血,因而日常生活受到較大限制,其中一人曾成功配對屍腎移植,卻因當時腹膜發炎錯失移植機會,足見康復路上艱苦難行,兩個家庭其後主動加入腎臟配對計劃。經歷多次配對,才等到這次機會。「過程中難免失望,但他們沒有放棄,看到他們這麼堅强,我也很佩服。」

「手術成功為下次打好基礎」

這次手術中,醫管局腎臟配對捐贈計劃工作小組主席馮加信醫生,與瑪麗醫院綜合腎科透析及移植服務聯席總監馬錦文醫生負責為兩個家庭作最後腎科檢查,評估四人是否適合接受手術。馮醫生分享印象最深刻一幕:「捐贈者醒來後第一句問的不是自己情況,而是問家人在另一邊醫院手術是否成功。」

馬醫生則提到,即使配對成功,仍有很多因素左右最後能否進行手術。除了硬件如手術室,另一難題是時間緊迫,三個月內要完成一連串檢查,包括腎科及泌尿科檢查、接受臨床心理學家評估,還有接種新冠疫苗,而且患者病情必須控制得宜。馬醫生强調:「我們理解當中的不穩定性,所以持續為病人做好期望管理,讓他們了解各種可能出現的情況。當然,我們很高興這次手術成功,為下次手術打好基礎。」

馮醫生認為,未來挑戰在於資源配合。「這次手術由現行人手特別安排,並特意騰出手術室,如未來交叉換腎配套更成熟,可以讓更多病人和家人理解這是一個更好的選擇,並鼓勵他們加入配對池,希望更多患者脫離洗肚、洗血的日子,移植後重過新生。」

馬醫生則提到,即使配對成功,仍有很多因素左右最後能否進行手術。除了硬件如手術室,另一難題是時間緊迫,三個月內要完成一連串檢查,包括腎科及泌尿科檢查、接受臨床心理學家評估,還有接種新冠疫苗,而且患者病情必須控制得宜。馬醫生强調:「我們理解當中的不穩定性,所以持續為病人做好期望管理,讓他們了解各種可能出現的情況。當然,我們很高興這次手術成功,為下次手術打好基礎。」

馮醫生認為,未來挑戰在於資源配合。「這次手術由現行人手特別安排,並特意騰出手術室,如未來交叉換腎配套更成熟,可以讓更多病人和家人理解這是一個更好的選擇,並鼓勵他們加入配對池,希望更多患者脫離洗肚、洗血的日子,移植後重過新生。」